自1946年有紀錄以來,只有13個秋末熱帶氣旋需要香港發出熱帶氣旋警告,11月需要發出8號或以上風球僅得兩次。熱帶氣旋尼格於2022年11月影響香港是罕見事件晚秋颱襲港的經典案例,本文將予以探討。

尼格的預報挑戰

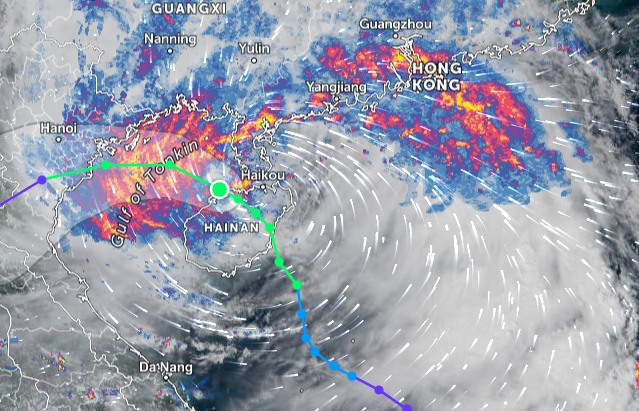

10月26日早上,尼格在馬尼拉以東約1,390公里的北太平洋西部上形成。10月27日,尼格形成於太平洋馬紹爾群島一帶,為熱帶風暴等級。10月28-29日,尼格加強為強烈熱帶風暴,橫過菲律賓。10月30日,尼格進入南海北部。10月31日,尼格增強為颱風。11月1日,當時預測尼格將於11月2至4日之間最接近香港,預料尼格受低層東北季候風引導,將向西北偏西後急轉西南移動,預計在香港以南介乎150至250公里之間掠過。11月2日,尼格採取比先前預計更偏北的路徑移動靠近香港。雖然尼格進一步接近本港,但受東北季候風所帶來的強垂直風切變及乾冷空氣使尼格迅速減弱,香港轉吹北風,大部份地區有較多的地型阻擋,香港境內之風力普遍緩和至清勁程度,僅離岸及高地受強風或烈風影響。11月3日,尼格轉向西北移動,最終在香港天文台南面約40公里掠過。隨著尼格掠過香港以南水域,在其與東北季候風的共同影響下,香港晚間風勢顯著增強,吹強風至烈風,南部離岸及高地風力更達暴風程度。11月4日至5日,尼格進一步減弱為熱帶低氣壓,移離華南地區。總的來說,尼格的路徑預測由起初在香港南面150至250公里間掠過,變成可能在香港東面陸,到最後變成在香港南面水域近距離掠過。

尼格會否為本港帶來烈風之評估

尼格接近本港時已減弱不少,在預測上如何估計香港會否受烈風影響?而事實上,尼格又為何能在東北季候風的強勢下仍能在香港附近登陸呢?

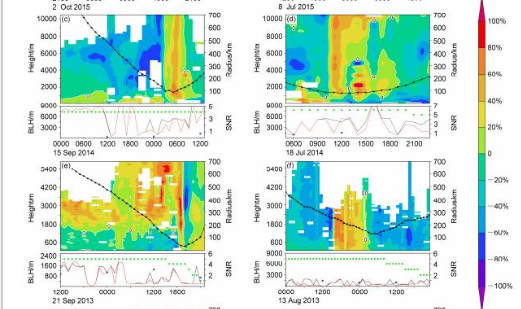

氣象觀測數據顯示,儘管尼格在偏冷的海洋表層水溫和乾冷的東北季風影響下顯得很弱,但它在接近地面邊界層時仍保持相當強度,給香港帶來烈風至強風級的風力,導致香港自1972年以來再次發布烈風或暴風信號。根據飛行紀錄,政府飛行服務隊曾於11月1及2日各派出一架次挑戰者605定翼機進行「下投式探空任務」,共動員6位機組人員,並根據天文台提供的資料在所需的地點收集氣象數據,亦拍下尼格風眼照片。

兩次探空所收集的數據對熱帶氣旋尼格的強度和結構提供以下分析:

- 第一次探測在11月1日早上顯示,靠近中心的探空風速高達每小時60節,證實當時尼格仍屬於強烈熱帶風暴級別。並且在靠近中心有深層對流和熱核特徵。低層有局部超梯度風特徵(低空急流),表示尼格中心附近具備一定強度。

- 第二次探測在11月2日凌晨顯示,儘管衛星影像上尼格顯得較弱,但靠近中心的探空風速仍高達每小時50節,意味著尼格當時仍處於強烈熱帶風下限強度。資料亦顯示對流轉弱,熱核變淺,只在邊界層(900 hPa以下)內依稀可見。

總的來說,兩次探測的結果表明尼格整體正在減弱,但邊界層內的對流活動仍可維持,使尼格保持相當強度,足以威脅南中國海岸地區。這可能歸因於南中國海北部海溫相對較高(約攝氏26度),能保持邊界層內對流活動,維持了尼格的一定強度。

數值預報對尼格預測之分歧

一、進入南中國海前

全球預報模型整體準確預測熱帶氣旋尼格的形成和西移趨勢,但後來預測尼格會繞過台灣轉向東北,錯誤地預測會影響日本,可能是錯誤估計西風槽活動比較強會使副高東退並帶來尼格轉向。

二、進入南中國海後

ECMWF 的集合預報預報路徑仍非常分散,難以為公眾提供提前注意的信息。 即使尼格接近南中國海岸線時,ECMWF 的集合預測預報路徑依然非常分散,表明尼格可能影響整個南中國海岸和海南島。到登陸前24小時,ECMWF 的決定性預報仍未預測尼格將登陸珠江口西部,而日本氣象廳 (JMA) 的全球模式在45小時前已準確預測這一點。預報預報路徑和強度變化方面,JMA 的短期(24小時)預報表現比較出色,對熱帶氣旋預警服務至關重要。ECMWF 的集合預報整體處於一個合理狀態,但個別模型仍提供有用信息,需要結合多個數值預報數據源一併考慮。

熱帶氣旋尼格屬晚秋颱,熱帶氣旋與東北季風之間的互動複雜多變,容易令預報預報路徑變得不確定,而集合預報預報路徑非常分散主要可能因為較冷的東北季風和冷海水使尼格存在強度變化,尼格實際上可能受不同高度的引導氣流影響,在不同強度下會出現不一樣的預報路徑,但模型難以精確模擬。再者,秋末熱帶氣旋數據例證較少,這也使得模式難以學習。

參考材料

- A Rare Tropical Cyclone Necessitating the Issuance of Gale or Storm Wind Warning Signal in Hong Kong in Late Autumn in 2022—Severe Tropical Storm Nalgae

by Pak-Wai Chan 1,*ORCID,Chun-Wing Choy 1ORCID,Betty Mak 1 andJunyi He 2

- 香港01: 風眼結構照首曝光 飛行服務隊定翼機探空助天文台追風

- 香港熱帶氣旋追擊站 – 尼格活躍時的預測及分析

- 香港天文台 – 尼格的報告